Je ne pouvais pas ne pas reproduire ici l’Entretien sur la mécanologie (1968) avec Gilbert Simondon (ici 5 vidéos), que Jean-Louis signale sur son Blog.

Economie libidinale et économie politique

Une intervention de Bernard Stiegler à Audencia Nantes en Mars 2009.

Il faut être aveugle pour voir

Godard raconte dans un entretien fimé au Fersnoy en 2004 que « la machine à écrire a été inventé pour les aveugles ». Ce n’est pas tout à fait exact, même s’il est vrai qu’il y a eu parmi les premières machines à écrire certaines qui ont été construites pour les aveugles.

Mais l’image est assez forte pour être remarquable : il faut être aveugle pour écrire.

Le phénomène ChatRoulette

Le web a besoin de s’emballer pour de nouveaux services et de nouvelles expériences. La dernière en date est assurément chatroulette, un service développé par un lycéen russe si j’en crois ce que j’ai pu lire.

Pour ceux qui ne connaissent pas, le service consiste à mettre aléatoirement en relation des internautes via leur webcam. On fait « play » et l’on se retrouve en connexion video avec un autre utilisateur sur la planète.

Shots that changed my life (27)

Les statues meurent aussi, France, 1953, Alain Resnais & Chris Marker

C’est assez exceptionnel de retrouver ces deux réalisateurs aux manettes de ce court métrage documentaire de 30 min qui commence ainsi : « Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l’histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l’art. Cette botanique de la mort, c’est ce que nous appelons la culture. »

C’est de la destinée de l’art et de la culture noire africaine dont il question avec, dans cette séquence, une fulgurance qui brosse sans concession des décennies du choc culturel afrique noire / occident blanc.

Tout l’art du documentaire à partir d’images d’archives est condensé dans ces quelques minutes. more »

La baisse du crédit accordé aux offres de services

J’ai déjà eu l’occasion de parler du dernier ouvrage de Marie-Anne Dujarier, notamment dans Le devenir algorithmique et dans Le juste prix, où elle met en évidence, au travers d’exemples auxquels nous sommes tous confrontés, les mécanismes par lesquels le consommateur est mis au travail.

Voici les deux derniers en date me concernant :

- ma banque, la Banque Postale, m’a envoyé une nouvelle carte bleue, mais je ne l’ai jamais reçu. Au téléphone, une téléopératrice m’invite à contacter plusieurs départements en interne de La Poste pour retrouver la trace ma carte. Résultat : c’est à moi à mener l’enquête et à faire le « tracking » de ma carte pour pallier au défaut d’un service … que pourtant je paye cher.

- autre aventure récente : je demande à Numéricable de changer mon décodeur : on m’indique qu’il y a 70 € de frais d’échange et 50 € de frais d’installation, je paye à l’avance. Le jour où le technicien passe, il me donne le nouveau décodeur et me dit qu’il n’a pas le temps de l’installer. Je lui dis que j’ai pourtant payé, il me répond que c’est comme çà : son employeur, Numéricable, ne le paye pas pour faire des installations mais il facture quand même le service. Petit détail, il n’y avait même pas de manuel d’installation et d’utilisation du décodeur. Au final, je dois télécharger le manuel sur internet et faire moi-même l’installation pour laquelle j’ai pourtant payé.

La méthode expérimentale de l’économiste Esther Duflo et la pratique pharmacologique

Dans la note Comment pensent les pauvres ?, j’évoquais l’économiste Esther Duflo. Puis un très bon article de synthèse de Jean Luc Raymond sur Esther Duflo a attiré encore plus mon attention sur ses travaux.

C’est sur la méthode qu’elle utilise que je voudrais porter un éclairage, tant elle m’apparaît intéressante. Méthode dont elle retrace l’origine dans cette vidéo :

Esther Duflo – La méthode expérimentale

par larepubliquedesidees (Vous pouvez visionner les autres vidéos de cette séance sur La république des idées.)

Ars Industrialis sur Twitter

Vous pouvez à présent suivre l’actualité d’Ars Industrialis sur Twitter.

Comment pensent les pauvres ?

La question peut être choquante si l’on s’imagine que la richesse est un attribut qui ne détermine pas les modes de pensées et que, l’un dans l’autre, ce qui distingue le riche du pauvre est seulement que le premier a de l’argent.

L’entretien avec l’économiste Esther Duflo parue dans le Télérama n° 3131 est à ce titre éclairant.

Pourquoi les gens (on parle ici des populations défavorisées des pays en voie de développement) n’envoient-ils pas leurs enfants se faire vacciner ? Pourquoi ne dépensent-ils pas tout leur argent pour se nourrir, alors qu’ils meurent de faim ? Pourquoi assiste-t-on a de tels comportements illogiques du point de vue de l’économiste, se demande Esther Duflo.

Elle donne deux pistes qui me semblent importantes.

La pensée étouffée en entreprise

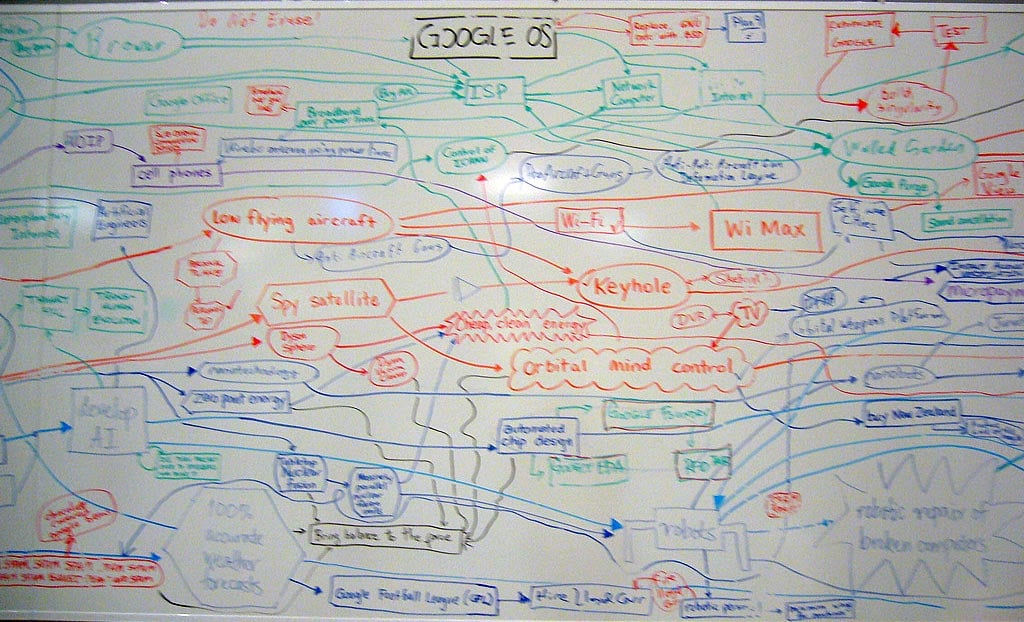

Il y a quelque chose que je n’arrive pas à m’expliquer : pourquoi, dans les organisations, y a-t-il aussi peu de tableaux dans les locaux ? Je ne parle pas de ces ridicules trépieds ou ces petits tableaux blancs que l’on peut coller au dos d’une porte : je parle de vrais tableaux de plus de trois mètres de long et d’un mètre de haut. Quelque chose où la pensée peut se matérialiser tout en étant à ses aises.

Dans l’enseignement la présence des tableaux est une évidence, alors pourquoi ne l’est-elle pas dans ces organisations qui mettent en avant la valorisation de la connaissance dans leur activité ? Quel crédit apporter à une entreprise qui n’a pas de grands tableaux dans ses locaux ? Même dans les salles dédiées à la formation, on se retrouve parfois avec un simple projecteur et un misérable trépied avec du papier déjà rempli. C’est quand même pas compliqué de mettre des tableaux !