Empathie et éthique de la technique

Je crois qu’il faut prendre avec grand sérieux la question de l’éthique Simondonienne en ce qu’elle est une éthique de la technique. Lors du « Séminaire Simondon ENS-MSH » du 27 Septembre 2011, Vincent Bontems a précisé que la question éthique était posée une fois en introduction et une autre fois en conclusion de textes de Simondon. C’est un donc un thème qui ouvre et/ou clos les œuvres de Simondon comme pour mettre en tension les motivations de tout ce que va essayer de dire le texte de l’œuvre.

Je crois qu’il faut prendre avec grand sérieux la question de l’éthique Simondonienne en ce qu’elle est une éthique de la technique. Lors du « Séminaire Simondon ENS-MSH » du 27 Septembre 2011, Vincent Bontems a précisé que la question éthique était posée une fois en introduction et une autre fois en conclusion de textes de Simondon. C’est un donc un thème qui ouvre et/ou clos les œuvres de Simondon comme pour mettre en tension les motivations de tout ce que va essayer de dire le texte de l’œuvre.

L’énigme de l’éthique de la technique chez Simondon est condensée dans cette forme de compassion qu’il a pour les machines et qui l’amène à comparer l’objet technique soit à un esclave qu’il faut libérer soit à une vieille personne qu’il faut respecter. Il y a donc une éthique de la compassion envers les individus techniques chez Simondon, une éthique qui motive la thèse d’un mode d’existence propre des objets techniques.

Shots that changed my life (35)

Le fleuve, USA, 1951, de Jean Renoir.

C’est le premier film en couleur de Renoir, c’est aussi le dernier film de sa période américaine.

Un film important puisque l’on peut voir qu’un certain Satyajit Ray était l’assistant de Renoir pendant le tournage. Satyajit Ray a reconnu l’importance de Renoir qui lui donna l’impulsion pour faire les films que l’on connaît à présent.

Le réel au cinéma était une des obsessions de Renoir, comme il le dit lui même dans son petit livre : Ma vie, mes films. Livre que je conseille vivement, « un des meilleurs sur le cinéma » dixit Stiegler.

Dans cet extrait, la superposition d’une musique traditionnelle indienne avec les cerf-volants est un coup de génie :

Comme à la SNCF

Les retards aux horaires prévus pour les rendez-vous de travail sont une tradition chez nous-autres français.

Alors je me souviens de ce que fit Breton lorsqu’il arriva chez Atos Origin : il convoquait le top-management à, par exemple, 8h53. Tout le monde paniquait : pourquoi cette précision ? Pourquoi 8h53 ? A final, tout le monde était là 10 min avant le début de réunion.

La SNCF a une bonne expérience de notre psychologie des horaires et des agendas : rares sont les trains qui partent à 16h00, c’est soit 15h58 soit 16h03, histoire de rappeler que le train part vraiment à l’heure indiquée.

Peut-être devrions-nous faire plus de réunion à 8h53 qu’à 9h00 pour être sûr de respecter les participants, et rappeler que la réunion commence vraiment à l’heure indiquée, non ?

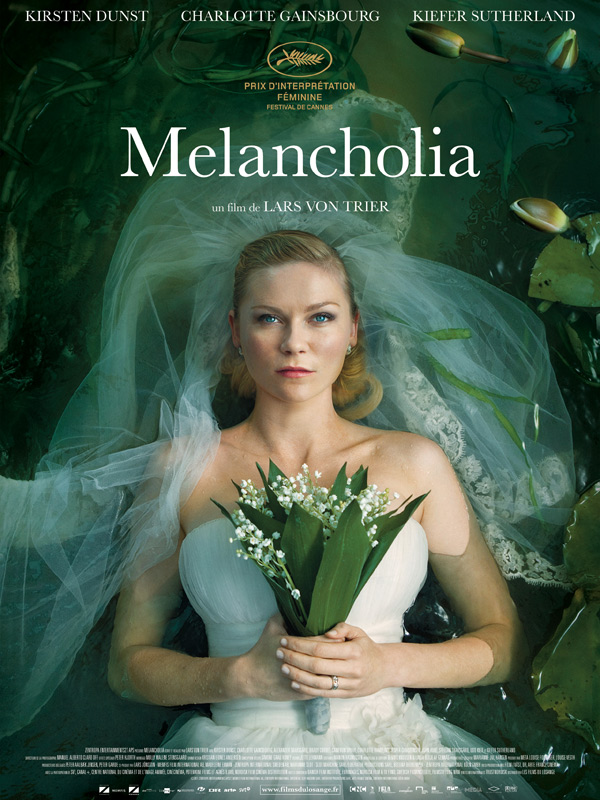

A propos de Melancholia, de Lars von Trier

C’est le grand retour des astres et du cosmos. Après la métaphysique naïve de « Tree of life », c’est au tour de Lars von Trier de faire référence aux astres et aux planètes dans son dernier film, Melancholia.

Défaut: Cultural Analytics Dataware Digital Studies Graphique Sémiologie

by Christian

2 comments

Digital Studies (2) : Cultural Analytics

Après les Digital Humanities, j’aborde à présent les “Cultural Analytics” comme autre champ des Digital Studies.

[L’objet des Cultural Analytics selon la nature, le format, et l’origine des oeuvres]

Si les Digital Humanities sont le fruit de la rencontre entre le traitement automatique des langues — rendu possible par l’informatique — avec les textes classiques de la tradition occidentale, les Cultural Analytics, elles, bien que reprenant le principe majeur des Digital Studies qui consiste dynamiser une discipline par son couplage avec l’informatique, débordent largement du cadre initial instauré par les Digital Humanities. Et cela pour au moins trois raisons :

- Ce ne sont plus seulement des oeuvres textuelles et classiques qui sont ici considérées, mais des oeuvres multi-médias et contemporaines.

- De plus, il y a une prévalence non plus d’une oeuvre (ou un corpus relativement délimité d’oeuvres) mais d’une multitude d’oeuvres au travers de leur production, diffusion, accès, consultation et consommation. Ce qui met en avant la dimension réticulaire du milieu technologique dans lequel les oeuvres dites « culturelles » sont étudiées.

- Enfin, il y a un éclatement de la notion d’oeuvre en ce sens que l’oeuvre devient le produit de l’agrégation des données et de leur mise en forme. Les data sont la matière première numérique, d’une nouvelle approche du culturel.

more »

Des mandarins aux samouraïs

Une citation de François Dosse à propos du mouvement structuraliste après Mai 68 :

« De la même manière, le mouvement vit une énorme contradiction en s’attaquant aux idoles et à la notion d’auteur, unanimement rejetée par les structuralistes de toutes obédiences, alors même que les théoriciens de cet enterrement se vivent et sont perçus eux-même comme des héros. Compensant ainsi leur manque d’assise institutionnelle, les structuralistes ont dû multiplier leurs interventions devant un public qui les perçoit de plus en plus comme des maîtres penseurs, des modèles d’existence, des gourous.

Toute une fétichisation entoure des personnages en perte d’auteurs, devenus les véritables vedettes, les auteurs authentiques qui se font l’écho des inquiétudes intellectuelles de la période ; ils en sont les porte-parole alors que le discours des mandarins installés est vivement contesté.

Des mandarins aux samouraïs, le culte de la personnalité et le halo de magie qui les entoure n’ont pas vraiment reculé, ils portent simplement une dimension tragique que n’avait pas la génération existentialiste. (François Dosse, Histoire du Sructuralisme T2, p.153. C’est moi qui souligne)

Malaise occidental et altérité curative

Les ambiguïtés de l’anthropologie structurale

Le structuralisme s’est très bien adapté au besoin d’altérité qui s’est manifesté dans les décennies qui suivirent l’après-guerre. On ne saurait dire s’il a stimulé le mouvement qui prônait la pluralité, l’altérité et la différence, ou si c’est l’inverse qui se produisit. Il y a certainement une co-influence, ce qui ne va pas sans mécrompréhensions et quiproquos.

more »

Digital Studies (1) : Digital Humanities

Suite à la note sur Le retour au structuralisme j’entame ici une série de 6 petits textes sur les “Digital Studies”.

Digitus Dei est hic !

On commence donc par les Digitals Humanities, avec la figure du père Roberto Busa. On peut en effet dire que la naissance des Digital Humanities correspond à la rencontre, à la fin des années 40, entre la Scolastique et IBM ; entre un jésuite féru de Saint Thomas d’Aquin et un autre Thomas : Thomas J. Watson, un des fondateurs d’IBM (International Business Machines).

Thomas Nelson Winter (encore un Thomas !) dans Roberto Busa and the Invention of the Machine-Generated Concordance (PDF), rappelle cette anecdote selon laquelle Thomas J. Watson, en donnant son accord de coopération d’IBM avec le projet de Busa en 1949, dit à ce dernier :

“D’accord pour coopérer avec vous, mais à condition que vous ne changiez pas IBM en International Busa Machines”.